BERLINO (GERMANIA) | Sedi varie | 29 maggio – 3 agosto 2014

di MASSIMO MARCHETTI

Prosegue con questa seconda parte il reportage dedicato all’ottava edizione della Biennale di Berlino. La prima parte, pubblicata ieri, si può leggere qui…

La sezione del KW si focalizza sull’opposizione tra il racconto storico sancito dall’autorità e il peso misconosciuto delle vite dei singoli individui nella costruzione di quella stessa storia. Qui la maggior parte dei lavori purtroppo si limita a essere l’ennesima variazione del già visto (la videoinstallazione sull’alienazione del lavoro in Cina, quella sulle miniere peruviane, le fotografie delle attività delle corporation in Sud Africa e così via).

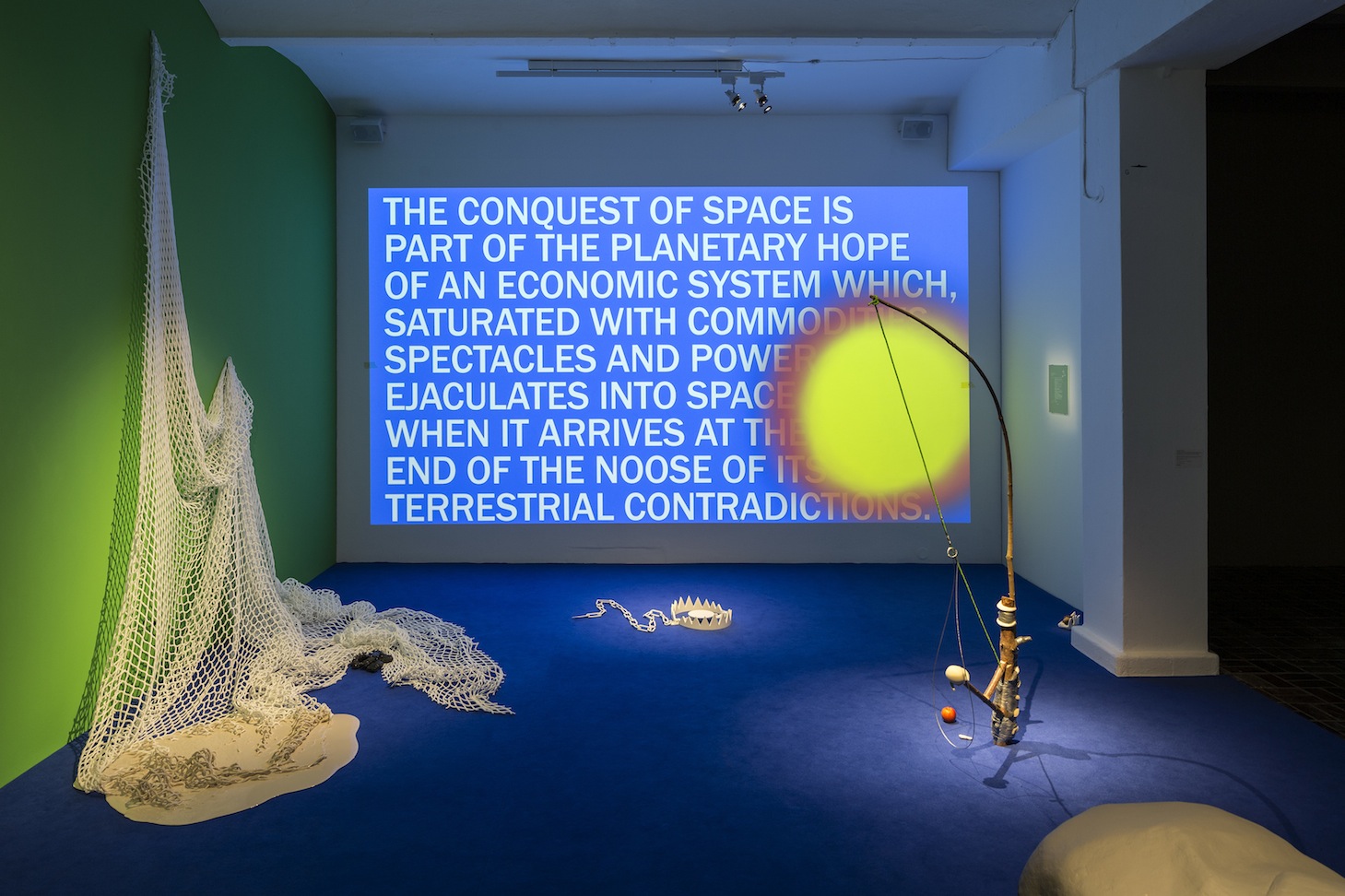

Spicca come un filo rosso, che sembra attraversare tutta la biennale, l’esperienza della scena, sia teatrale che cinematografica, individuabile in vari lavori a cominciare dall’installazione di Leonor Antunes, dove in un set di architetture sottili generate da strutture pendenti, corde e paraventi, si intrecciano non solo metaforicamente l’artigianato della cultura tribale e le correnti moderniste di tipo industriale rese di fatto indistinguibili; o come la video installazione di Julieta Aranda che, combinando una narrazione mutuata dai documentari scientifici con un teatro degli oggetti volutamente didascalico, salda in un’indovinata analogia l’assenza di gravità e l’esistenza al tempo della crisi; o ancora come la replica esatta delle vetrine del Museo di Dahlem realizzata da Judy Radul dove, catturati in una rete di telecamere di sorveglianza, abbiamo un’anticipazione del ruolo che interpreteremo di lì a poco nella sede successiva, o una sua rievocazione: sono tutti casi in cui il museo viene inteso come spazio teatrale e il visitatore come spettatore catturato in una messa in scena.

Fin dall’atrio del Museo di Dahlen, la sezione più ricca e interessante di questa biennale, ci sentiamo legittimati a seguire ulteriormente il filo di questa lettura “scenica”, trovandoci ad attraversare la pavimentazione decorata e i lampioni che Olaf Nicolai ha prelevato da un centro commerciale dismesso in un quartiere dell’Est, incastonando quindi fra gli ornamenti rituali ospitati nel museo un pezzo di design commerciale che forse è semplicemente un travestimento contemporaneo di quegli stessi riti. Poco oltre Goshka Macuga installa l’opera più esplicita in questo senso, proponendo una vera e propria scenografia di impronta dadaista affollata da figure dell’arte e della politica (Marcel Duchamp, Marina Abramovic, Angela Merkel…) per una sua piéce ispirata ad Aby Warburg e dedicata allo scontro tra conservatori e innovatori radicali nell’arte contemporanea. L’approccio archeologico di Mariana Castillo Deball si cala molto bene in questo contesto, mescolando alcuni reperti della collezione meso-americana con repliche che nel tempo sono rimaste prive del proprio originale, ci confonde nella deriva al limite della falsificazione con cui deve fare i conti ogni azione conservativa.

Mario Garcia Torres, come suo solito, con una varietà di materiali recuperati e da lui rieditati, rivitalizza l’eredità di un artista “lontano”, in questo caso il musicista americano d’avanguardia Conlon Nancarrow, reinserendolo nell’intreccio di rapporti culturali e artistici che gli competevano dopo che per gran parte della sua vita si era invece totalmente isolato, ponendosi quindi fuori-campo. Un’idea di scena è riscontrabile anche nel lampeggiamento frenetico innescato da Carsten Holler nell’illuminazione della sala degli ori precolombiani: qui, venendo spostati nel territorio dell’esperienza della sala cinematografica, davvero non siamo più osservatori ma spettatori.

Nell’elegante e bianchissima Haus am Walsee la cornice è apparentemente discreta ma in realtà a suo modo violenta, imponendo su tutte le opere ospitate un’atmosfera romantica e una lettura delle opere esposte nei termini di un godimento privato. Accolti dalle arie liriche di un’opera ottocentesca diffuse dall’installazione dell’argentina Carla Zaccagnini, che raccontano l’incontro/scontro tra una coppia di individui occidentali e un contesto esotico, e attraversando i pezzi di una fittizia Private collection assemblata dal curatore visitando gli studi degli artisti che, negandoci qualsiasi coordinata, costringe a una lettura in termini puramente estetici – così come i ritratti di anonimi documentati da Matts Leiderstam – arriviamo davanti al lavoro del cipriota Christodoulos Panayiotou. In quel momento dall’essere spettatori passiamo all’essere “clienti” (versione ulteriore del processo di condizionamento): le dodici eleganti paia di scarpe da uomo esposte con una cura da boutique non sono altro che il risultato della rilavorazione di alcune borse da donna usate, riciclo emblematico per una serie di rapporti di forze.

Pur non venendo esplicitata nel testo del curatore, e quindi lasciandoci qualche dubbio circa una sua intenzione in tal senso, questa ricorrenza dell’elemento della scena offre una chiave di lettura che rende un po’ più densa la riflessione sul significato del mostrare. Nelle sedi espositive, e tanto più nel classico museo, scivoliamo senza soluzione di continuità da una narrazione fittizia a un’altra, ma se non si trattasse di operazioni artistiche non intuiremmo così nitidamente la natura della nostra esperienza. Solo in apparenza siamo soggetti attivi, in realtà siamo invece oggetti passivi mossi dentro a un set, tra le pieghe di messe in scena; in definitiva destinatari di un meccanismo retorico capace di inserire o rimuovere ogni traccia di ciò che in certe condizioni siamo portati a considerare “reale”.

8th Berlin Biennale

a cura di Juan A. Gàitan

29 maggio – 3 agosto 2014

Sedi varie

Berlino (Germania)

Info: KW Institute for Contemporary Art

Kunst-Werke Berlin e. V.

Auguststraße 69, Berlino

+49 03 02434590

www.berlinbiennale.de