BOLOGNA | Ex Chiesa di San Mattia | Fino al 18 febbraio 2018

di ISABELLA FALBO

Kahuna è una mostra che va vissuta, come mi ha subito suggerito il curatore, Leonardo Regano, accogliendomi nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa di San Mattia, a Bologna, che la ospita.

Il titolo racchiude il concept del progetto: Huna è la filosofia elaborata da Max Freedom Long a partire dagli anni Trenta del Novecento, il termine huna, legato alla cultura polinesiana “indica una conoscenza nascosta, segreta e allude alla proprietà di ogni singolo oggetto di possedere in sé un varco per un contatto diretto con il divino. I Kahuna (termine con cui nella tradizione indigena hawaiana si identificano gli sciamani e che Long riprende per indicare i detentori di questo sapere segreto) si fanno così maestri di un rapporto con il sacro non esclusivo, invitando a farne esperienza concreta, invitando i seguaci a scrutare il mondo che ci circonda con una diversa sensibilità”.

La mostra permette infatti la stimolante riflessione sul rapporto fra arte e sciamanesimo, dove nell’arte l’artista è uno sciamano e nello sciamanesimo lo sciamano è un artista.

Proseguendo un percorso di indagine sul senso del sacro nella vita contemporanea – iniziato l’anno scorso con la mostra Sequela – il curatore Leonardo Regano con Kahuna prosegue l’esplorazione sul tema della spiritualità nel rapporto fra arte e mondo naturale, secondo una visione di esso intimamente teista e spiritualista, collegandosi idealmente ad altri importanti progetti dedicati alla stessa tematica, come ad esempio Lost in Tngri (Lost in Heaven), Padiglione della Mongolia, e Padiglione degli sciamani, all’Arsenale, entrambi presentati alla 57. Biennale di Venezia da poco conclusasi.

Gli artisti coinvolti, che come sciamani hanno modulato la loro sensibilità in relazione al luogo ospitante, dando vita ad opere quasi tutte realizzate ad hoc per la mostra; che si sono fatti canali, in quest’indagine sulla relazione tra l’uomo e la natura oggi, sono: Pinuccia Bernardoni, Gregorio Botta, Sophie Ko, Claudia Losi, Sabrina Muzi, Giuseppe Penone, Amandine Samyn, Alessandro Saturno, Cosimo Terlizzi, Arthur Duff, Golzar Sanganian, Nobuya Abe e First Rose. Accanto a nomi storicizzati di rilevanza internazionale, nomi che si stanno sempre più affermando su scala nazionale ed internazionale, e nomi nuovi, scoperte felici.

Il pubblico di Kahuna è chiamato ad avere un ruolo attivo e, come un antropologo che rompe la regola dell’“osservazione partecipante”, può sperimentare le opere in una sorta di visita sinestetica, sino ad entrare letteralmente nell’opera.

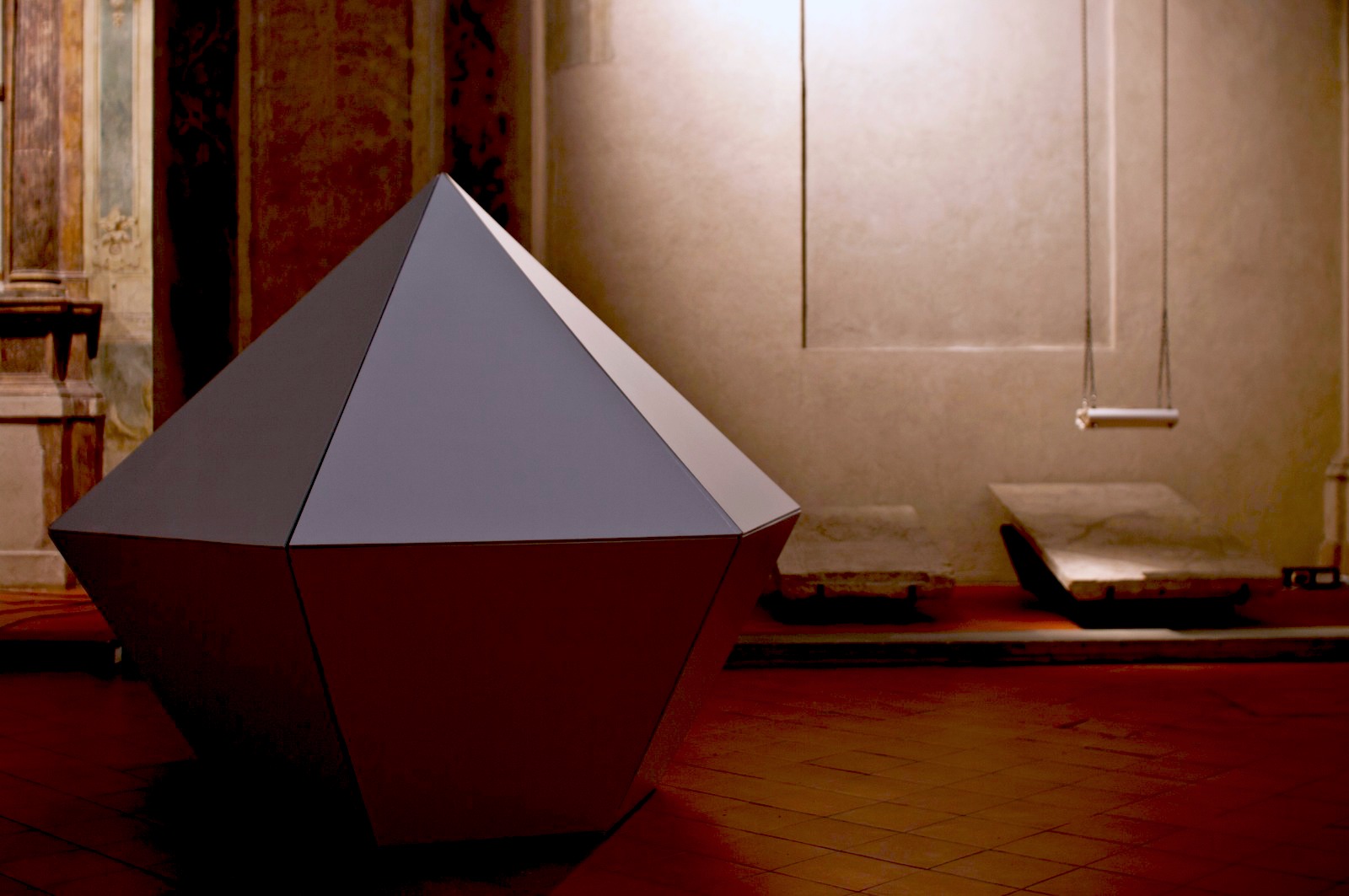

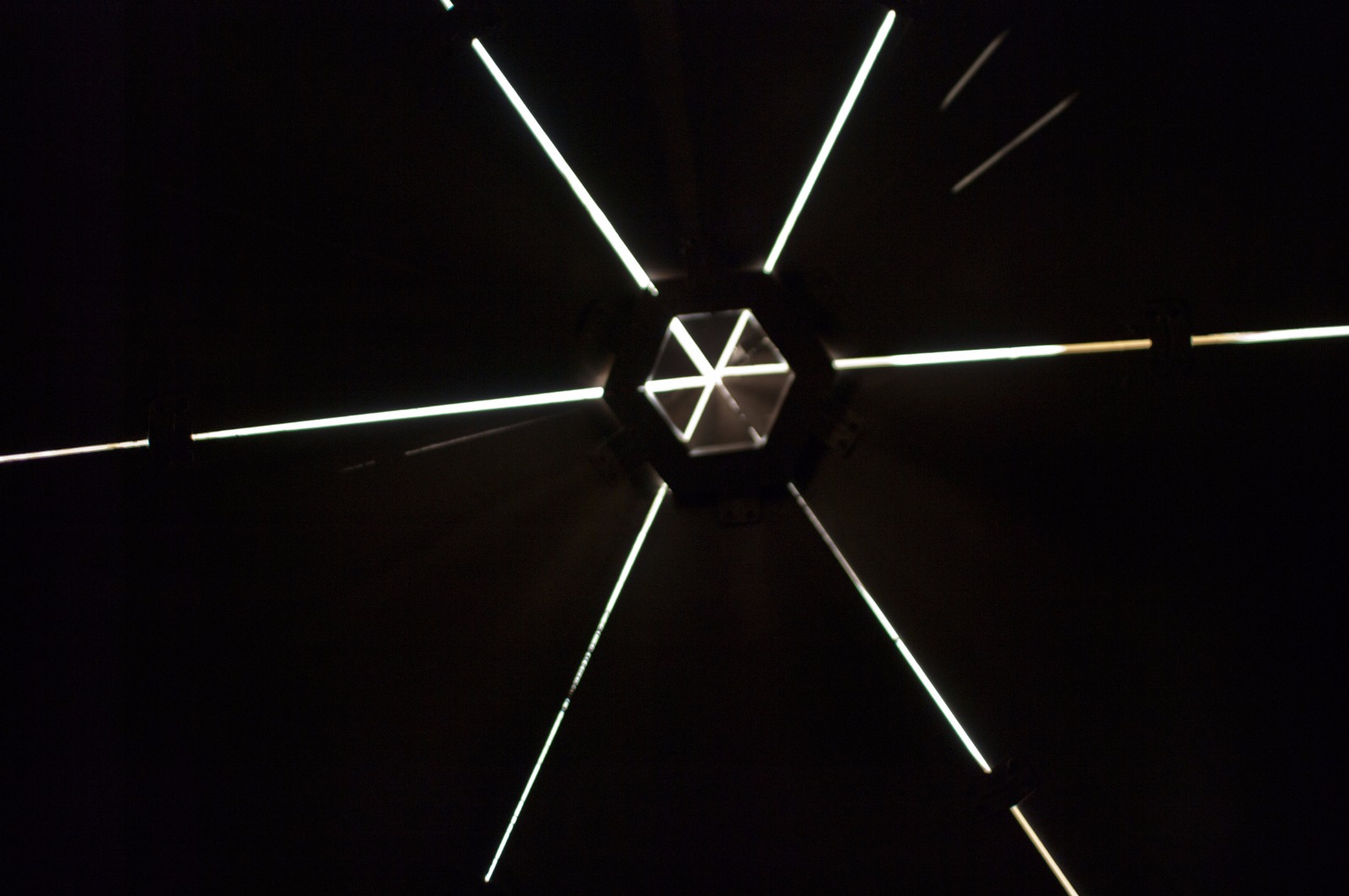

Io sono un diamante, 2018, di Sabrina Muzi è una struttura abitabile sacra, dalla forma simbolica. L’opera si attiva con la partecipazione del pubblico che entra, uno alla volta, per fare un’esperienza intima e meditativa. Il progetto di Muzi si collega idealmente all’installazione di Ernesto Neto, Um sagrado lugar (Luogo Sacro), presentato all’interno del Padiglione degli sciamani alla scorsa edizione della Biennale di Venezia.

Alla natura come elemento di divinazione e luogo di rivelazione sciamanica fanno riferimento Echo, 1964, di Nobuya Abe, il cui “motivo del cerchio è un riferimento all’Ensō, simbolo buddista simile a uno zero, che indica il perfetto equilibrio, l’unione tra materia e spirit0. Il cerchio di Abe, raffigura come tutta la realtà sia connessa, il principio del tutto è uno, per il quale cui tra corpi e oggetti sussiste un continuo legame spirituale” e La Pietra d’oro, 2014 di Cosimo Terlizzi. La pietra, così come l’utilizzo del colore oro – che ricorre anche nella seconda opera in mostra Il martirio di San Mattia, 2018 – sono elementi ricorrenti della sua pratica artistica, così come la grazia e la bellezza, che come un’aura circondano ogni immagine creata dall’artista. Presente in mostra un terzo lavoro, Sacra Famiglia, 2014, in cui due figure genitoriali appaiono censurate mentre tengono in braccio un neonato, mostrato come un trofeo. L’opera ha vinto il Premio Videoinsight® attribuito da Fondazione Videoinsight®.

Il silenzio contemplativo in cui induce la location che ospita la mostra è rotto dal suono cristallino generato dall’incontro casuale del battachio di legno contro la speciale lega metallica di cui sono fatte le ciotole tibetane che compongono l’installazione Orbite, 2017 di Gregorio Botta. Le vibrazioni armoniche conducono al sacro, mentre la casualità riconduce al caos primigenio da cui tutto è stato generato e a cui tutto ritornerà a congiungersi. Così l’installazione con pietre laviche cotte a lustro e neon rosso My veins, 2017, di Arthur Duff, rappresenta l’energia vitale che muove il creato, e l’artista “da moderno sciamano la veicola e la rivela, segna la strada verso un approccio diretto a essa”.

Arthur Duff, My Veins, 2017; Sophie Ko, Atlanti (Geografia Temporale), 2016. Foto: Andrea del Bianco

L’opera sperimentale Foresta di segni, 2017, di Alessandro Saturno Martinelli, rappresenta una selva oscura composta da una natura sconosciuta, rappresentata in dimensioni reali, attraverso una pittura che emerge da un gioco di veli e punti luce. Il richiamo per lo spettatore è forte “spaventato ma al tempo stesso rapito da tanta bellezza. I loci horridi si scoprono così piacevoli e attraenti, in altre parole sublimi” e appare come una delle strade da cui intraprendere quel viaggio verso l’ignoto dentro di sé, a cui ciascuno di noi è chiamato.

Il lato oscuro della natura, l’incalcolabile, l’imprevisto, la natura selvaggia e forte dei vulcani e dei ghiacciai, è rappresentata nell’installazione Airshape One, 2018, di First Rose (Andrea del Bianco e Fabrizio Favale). L’opera, il loro primo esperimento nelle arti visive, è scenografica, si compone di segni e tracce e prevede un’attivazione attraverso un’eventuale azione performativa d’interazione con una forma leggera ma apparentemente pesante aperta ai significati, ma che rappresenta uno scontro di forze.

Giuseppe Penone, Trentatré Erbe, 1989. Sulla sinistra Alessandro Saturno, Foresta di Segni, 2017. Foto: Alessandro Pastore

Il percorso espositivo prosegue con l’opera Composizione n. 6, 1994, rigida e minimale, di Pinuccia Bernardoni in dialogo con Trentatrè erbe, 1989, l’“erbario” di Giuseppe Penone; le presenze quasi stalagmitiche di Atlanti, (Geografia Temporale), 2016, di Sophie Ko in dialogo con gli oli su tavola di Amandine Samyn. Rappresentazioni mediate di ghiacciai – l’artista non li hai mai visti dal vero – le opere evocano la pittura romantica di Friedrich, ma i ghiacciai dipinti da Samyn seppur utilizzino lo stesso linguaggio, ne ribaltano la visione fornendo una lettura diametralmente opposta.

Rapporto, 2018, di Golzar Sanganian, realizzata con acciaio e carta, ci conduce a una riflessione sulla spiritualità come unica via di salvezza contro la fragilità umana e i materiali divengono simbolo della stessa esistenza umana. In conclusione, davanti all’opera Untitled_Animals, 2017, la grande stampa su tessuto di Claudia Losi, in cui sono raffigurati animali vittime dello sfruttamento antropico: pesci, pipistrelli, orsi, una balena e persino un’alca impenne, il cui ultimo esemplare è stato ucciso nel 1884, il quesito che ci pone il curatore è: Cosa siamo noi senza natura?

a cura di Leonardo Regano

Artisti: Pinuccia Bernardoni, Gregorio Botta, Sophie Ko, Claudia Losi, Sabrina Muzi, Giuseppe Penone, Amandine Samyn, Alessandro Saturno, Cosimo Terlizzi, Arthur Duff, Golzar Sanganian, Nobuya Abe, First Rose.

Credits: Galleria Studio G7 (Bologna), Galleria De’ Foscherari (Bologna), Traffic Gallery (Bergamo), Galleria Antonio Verolino (Modena), Galleria Monica de Cardenas (Milano, Zouz)

2 – 18 febbraio 2018