MILANO | #Studio Visit

Intervista ad ANNA CARUSO di Chiara Canali

L’artista Anna Caruso, nata a Cernusco sul Naviglio (MI) nel 1980, si è diplomata in pittura nel 2004 presso l’Accademia di Belle Arti di Bergamo. Fin da subito ha eletto il linguaggio pittorico, figurativo, come suo privilegiato mezzo di espressione, con una forte comprensione e rielaborazione dello spazio fisico in rapporto a figure e prelievi memoriali. Tra le recenti esposizioni, Darkroom presso il Teatro Elfo Puccini di Milano, assieme a Ferdinando Bruni, dove propone un’opera ambientale composta da 300 disegni.

Incontro Anna Caruso nel suo studio milanese, durante una calda giornata estiva, mentre lavora alla preparazione delle opere per il progetto INDART – Industries Join Art, in corso fino al 23 settembre a Villa Reale di Monza e dal 26 settembre in trasferta internazionale alla Kamil Art Gallery di Montecarlo, fino al 5 ottobre, con asta finale…

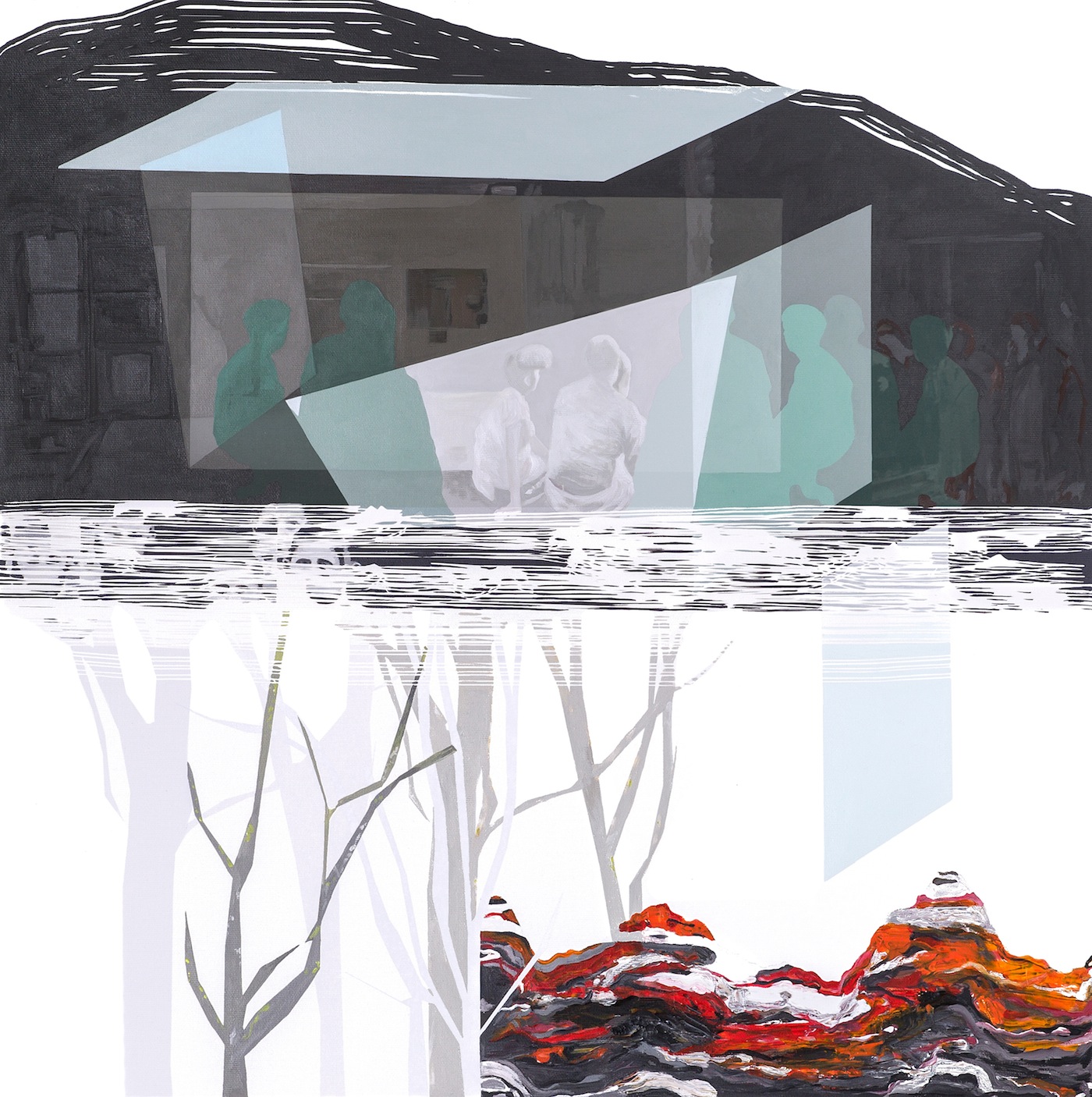

Partiamo dall’osservazione dei tuoi lavori che sono composti dalla sovrapposizione di piani complessi, in cui si evidenziano almeno tre tipologie di elementi: figure umane sbiadite, in monocromo, come tratte da album fotografici d’epoca; fondamenti paesaggistici e architettonici inseriti in scansioni ritmate e, infine, quinte geometriche piatte, ritagli regolari che si intersecano nella composizione creando luce e profondità. Come si intrecciano questi tre livelli e cosa vogliono alludere?

Il senso del mio lavoro si spiega attraverso il continuo dialogo che lo spazio intesse con la memoria, l’identità e l’idea del tempo, in una dimensione di indeterminazione quantistica. Attraverso una pittura fatta di trasparenze e sovrapposizioni, intendo indagare i meccanismi di ricreazione della memoria e di percezione del tempo, accostando figure e spazi mentali che si compongono sulla tela come un falso ricordo a cui il cervello concede fiducia. Non è il luogo specifico a essere rilevante, né la presenza umana a definirne la sostanza. L’intera rappresentazione, piuttosto, oscilla fra il mistero che sottende la nostra inadeguatezza e il timore sottile, talvolta ossessivo, di un destino comune cui siamo tutti votati. Giustappongo e unisco continuamente tra loro soggetti umani, elementi naturali, architettonici e ritagli di colore, come nel montaggio delle attrazioni di un film di Ėjzenštejn: movimento tra le parti e bidimensionalità coloristica che vogliono suggerire nuove associazioni di idee. La parte dipinta, organizzata in un tessuto figurale destrutturato e giocato sullo spaesamento dei segni e dei significati mentali, si contrappone allo spazio assente della tela bianca, che spesso è una predominante nella quale chiedo all’osservatore di muoversi in autonomia.

Anche il colore diventa un codice linguistico significativo: è spesso presente una stesura piatta del colore, quasi acquarellata, ottenuta per successive velature, che alterna il bianco e nero delle figure ai colori opachi dello sfondo, mentre qua e là emergono tonalità fluorescenti che evidenziano un fermo immagine o una silhouette simbolica per la narrazione. Quale spiegazione sottesa a questo utilizzo cromatico?

Mi piace pensare al colore come ad un segno grammaticale all’interno dell’opera. Nel ciclo de I Sillabari di Goffredo Parise (2016) ho utilizzato tinte acide e fluorescenti in contrapposizione alla monocromia delle figure, servendomi delle tonalità verdi, gialle e blu per creare distanza, straniamento e durezza che fossero in linea con la parola lucida e disillusa di Parise. I colori e le sagome ritagliate sulla tela diventavano elementi significanti in correlazione con le espressioni dei volti, le gestualità delle mani e la staticità delle architetture. Successivamente, nel ciclo Sei se ricordi (2016-17) e nel lavoro sulla percezione del tempo (2018), ho utilizzato colori velati e sfumati, quasi cancellati, sfruttando ogni più piccola sfumatura della stessa tinta, a suggerire una memoria sbiadita e smorzata che cerca di riaffiorare. Il colore diventa elemento fondante per la fruizione dell’opera: cela o mostra dettagli nuovi, opacizza solo in apparenza i soggetti per ripresentarli poi al secondo sguardo, costruisce silhouettes di soggetti assenti e impone uno sforzo visivo e una ricerca oltre la coltre contemporanea.

Molte delle tue opere presentano titoli simbolici di uno stato di coscienza o di un’emozione vissuta, che si dischiudono allo spettatore attraverso un diniego, un rifiuto, una mancanza: Gli alveari non sono miei; Le cose felici non si ripetono; Senza domande si apre il bosco; Il giorno più felice non mi appartiene; Il lutto di ciò che perderemo; Non ero diretto qui eppure sono qui; Non visitare il passato che cerchi… Per quale motivo questo continuo incedere attraverso la negazione e l’antitesi anziché l’affermazione di una realtà o di una tesi?

Le verità che mi interessano sono spesso scomode, negate. Ciò che osservo del mondo non è mai il primo strato, mi interessa piuttosto il lato nero e scuro che ci definisce, che nascondiamo, che tentiamo di ricordare e che disegna, in parte, chi siamo. La memoria, per sua natura, non è rievocazione ma costituisce sempre un processo di ricreazione, la quale in nessun caso è realmente fedele al passato. Per questo motivo i miei titoli, che restano inscindibili dall’opera, raccontano una parte della storia, la parte che sembra reale solo in apparenza, ma che è invenzione del nostro cervello, a cui tuttavia ci affidiamo incondizionatamente. Preferisco quindi portare alla luce la negazione anziché l’affermazione di una verità che non può essere del tutto concreta e reale: l’illusione della conoscenza, un gioco meraviglioso.

Anna Caruso e Ferdinando Bruni, Ho atteso 300 volte senza risposta, Teatro Elfo Puccini, Milano. Foto: Lorenzo Palmieri

La tua ricerca pittorica si può spiegare come il tentativo di dare forma iconica, figurativa, alla memoria e all’identità, trasferendo sulla tela le connessioni che la mente crea ogni volta che rievoca un ricordo, un’esperienza, una emozione. Tempo, durata, memoria, proiezioni dal passato al presente sono le linee guida per indagare gli strati sommersi della tua anima. In che modo riesci ad assolutizzare il dato autobiografico in una riflessione più universale, astorica, che possa investire il vissuto personale di ciascuno spettatore?

Una parte fondamentale del mio lavoro consiste nel dialogo con lo spettatore, che diviene protagonista nel momento in cui si interfaccia con la pittura. Le tematiche che affronto affondando le radici in vicende autobiografiche, ma vengono scomposte e rimescolate utilizzando un linguaggio che vuole essere collettivo, toccando elementi che ci definiscono in quanto Esseri Umani. La Fisica Quantistica insegna che ci sono infinite possibilità e che la probabilità che qualcosa avvenga è strettamente legata al ruolo dell’osservatore. Mi servo, per questo, di velature e sovrapposizioni di livelli pittorici per creare una visione simultanea che allontana chi guarda dal fulcro dell’azione, affinché nulla sia reale o definitivo, ma tutto passi attraverso il filtro personale della rielaborazione per moltiplicarne i significati. Oggi la mia analisi sulla struttura della memoria è da intendersi sia come percezione e ricostruzione a posteriori della realtà, sia come connessione neuronale all’interno del cervello umano. L’Uomo percepisce presente e passato attraverso una ricostruzione frammentata e discontinua dei fatti realmente accaduti, sensazione che coinvolge la sfera emotiva, la visione dell’Io e l’identificazione di persone e luoghi esterni. Affido, quindi, la percezione dell’opera allo spettatore, il quale è invitato a dialogare con la materia pittorica e con gli spazi bianchi coprotagonisti delle tele, ed è stimolato a relazionarsi con i propri ricordi, la propria essenza e visione dell’Io in relazione col mondo esterno.

Nell’installazione Ho atteso 300 volte senza risposta, presentata quest’anno al Teatro Elfo Puccini, ad esempio, il movimento, la presenza e la libertà dello spettatore erano parte integrante dei 300 disegni su carta che fluttuavano nella stanza: in questa occasione mi sono confrontata sia con lo spazio sia con la percezione simultanea e soggettiva del pubblico, modificando la visione del lavoro e creando un luogo non più dipinto ma tridimensionale, reale ed universale.

Anna Caruso, Anche le cartine geografiche sono soggettive, acrilico su tessuto non tessuto, 2018, 80×120 cm

Nella cornice dell’Orangerie della Villa Reale di Monza, hai partecipato al progetto INDART – Industries Join Art, un evento innovativo che promuove la produzione artistica in collaborazione con il mecenatismo del tessuto industriale italiano. Il tuo compito sarà quello di trasformare in opere d’arte il tessuto non tessuto di Montrasio Italia dando vita a opere in cui si esaltano le trasparenze e stratificazioni dei tessuti e dei soggetti. Come ti sei confrontata con questa sfida?

È stata un’opportunità molto stimolante per sperimentare un nuovo materiale. Per l’opera Anche le cartine geografiche sono soggettive ho scelto di confrontarmi con il tessuto non tessuto, che si presenta solo in apparenza simile al supporto che uso abitualmente, la tela, ma che in sostanza è molto diverso per consistenza, aspetto, leggerezza e struttura. Ho deciso di non mettere alcuna preparazione che andasse a frapporsi tra il tessuto non tessuto e la pellicola pittorica, in modo da poter rispettare integralmente il supporto e ho preferito mantenere inalterate la conformazione e le fattezze del materiale. Mi sono servita di tali peculiarità anche dal punto di vista concettuale.

In questo caso specifico, infatti, le pieghe, che vanno a frammentare e intramezzare la percezione generale del dipinto, diventano strumento concettuale in quanto brandelli di memoria che segmentano la composizione generale. Nella composizione, le linee divergenti e i tasselli dell’immagine tentano di ricomporsi come immagini all’interno dell’ippocampo. Protagonista visivo del lavoro è l’Aphelocoma Californica, o Ghiandaia Occidentale, un uccello che possiede una concezione simile al trascorrere del tempo e che utilizza per pianificare il futuro a favore della propria sopravvivenza. La Ghiandaia diviene quindi simbolo della consapevolezza del Tempo, in quanto emblema di inesorabilità e caducità umana.

Dal punto di vista pittorico, l’osservatore riesce a percepire il soggetto solo ad una certa distanza; la visione cambia poi radicalmente con l’avvicinarsi progressivo all’opera, nella quale le pennellate si frammentano e scompongono quasi interamente l’immagine. Gli elementi geometrici, che contengono parvenze statiche di figure umane, si chiudono su loro stessi, come se il tempo non fosse né circolare né lineare, bensì piegato continuamente su di sé, senza che l’Uomo possa avere la concezione reale del suo trascorrere, né alcuna possibilità di arrestarlo o modellarlo a proprio piacimento. Una cartina geografica della nostra mappa mentale, soggettiva e universale.

Info: www.annacaruso.it