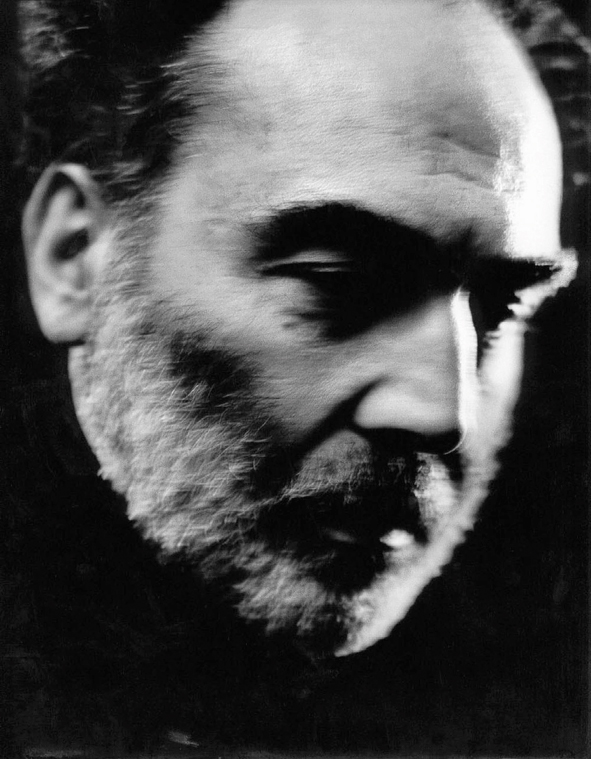

Espoarte saluta uno dei più grandi protagonisti della fotografia internazionale con l’intervista rilasciata al nostro magazine sul numero n.67 (ottobre – novembre 2010)

Intervista a GABRIELE BASILICO di Luisa Castellini

«Ecco: il mondo sta diventando una grande città. A me interessa capire cosa c’è, in questa città, e cosa c’era prima. Seguirne le trasformazioni». Se le parole amano il gioco, darsi molteplicemente e non in ultima istanza come immagini, sanno però anche essere puntuali: immediate e aderenti al proprio oggetto per consonanza. Così le immagini di Gabriele Basilico, che da oltre trent’anni misura con il proprio passo e respiro, che sono tempo, il corpo della città. Che sia Milano, Beirut, Istanbul, un antico porto o una periferia neanche adolescente, l’avventura è la stessa. Quella del guardare per poi smettere di farlo. Del decantare nel ritmo di una fotografia – che è volutamente verifica e presa di coscienza prima che atto – un luogo nelle sue frizioni. Lasciando poi ancora allo sguardo il compito di realizzarla pienamente tra le mura di questo prezioso spazio di silenzio che è proprio la fotografia. Così se ogni città è tale nel e oltre il proprio carattere, Basilico come il migliore degli amanti sa sedurla perché nel suo sguardo abbraccia anche le altre. Quelle che ancora dobbiamo conoscere e forse anche quelle che ancora devono sorgere.

Luisa Castellini: La tua ricerca si muove nella città, organismo in perenne mutamento: lo spirito di un luogo è integrità o frutto di un continuo cannibalismo?

Gabriele Basilico: Mi piace immaginare che i luoghi abbiano un’anima e possano parlare. Bisogna però mettersi nella condizione di poter ascoltare. Il silenzio, il vuoto, l’assenza di accadimenti aiutano a porsi in relazione con lo spazio, senza negarne vita e umanità. Credo che la mia ricerca sia un tentativo di incasellare e creare un fil rouge che colleghi tutti gli spazi. Una sorta di archivio di dove sono io nella mente. Quando visito un luogo questo mi racconta storie nuove, ma la scelta, l’inquadratura, in sintesi il lessico cui io ricorro per avere un rapporto con questi luoghi è lo stesso, è quello che coagula la sicurezza del mio modo di essere e di vedere. È l’idea, se vogliamo un po’ romantica, che una fotografia scattata in un luogo conservi la memoria dei precedenti.

La fotografia alla Blow Up, occhio privilegiato della scoperta, è nella tua ricerca sottesa da una forte progettualità. Come imposti un’indagine?

Prima di partire mi documento, ma ogni progetto ha tempi e modalità differenti. Quando ho lavorato in Francia (1984) avevo un contratto operativo di sei mesi: un tempo quasi ottocentesco, che ha significato moltissimi sopralluoghi e verifiche, mentre a Beirut (1991) sono stato un mese, ma operavo su una zona compatta, quella centrale quasi totalmente distrutta dalla guerra. In città come Istanbul (2005-2010) o Shanghai (2010) ci si muove su spazi sterminati e non si ha mai consapevolezza della propria posizione. Ho sempre avuto la necessità di poter misurare la città, al pari di un sarto con il proprio cliente: per questo i luoghi vasti comportano scelte diverse, dalle ricerche storico-urbanistiche al ricorso, quando possibile, ai ricordi. Ancora un esempio: per la Biennale di Architettura di Venezia nel ’96 ho compiuto con Stefano Boeri sei tragitti simili nello snodarsi dalla periferia di una grande città fino alla provincia. Ho scelto dei segmenti di territorio per raccontare e confrontare il tessuto urbano nei suoi mutamenti.

Il tuo modus operandi è caratterizzato dalla lentezza: quali sono i suoi tempi e riti?

Quando ho iniziato i riferimenti culturali erano Cartier-Bresson e i reporter della Magnum. Si cercava di fermare lo sguardo su quanto la gente non sarebbe riuscita a vedere in determinati momenti della visione, che è sempre dinamica. Ho capito subito che quella non era la mia temperatura ricorrendo in Francia per la prima volta al cavalletto. Ognuno di noi doveva sviluppare un tema e io avevo in mente il perimetro via mare, ma dopo due mesi e migliaia di scatti con la Nikon ho capito che avevo esaurito la mia capacità di assorbimento. Erano già moltissimi i luoghi dove volevo ritornare e così ho fatto, armato di cavalletto e di una macchina grande a chassis con cui si scatta solo quando occorre: c’è un rallentamento di tipo metodologico. Quando ho scoperto questa dimensione non l’ho più abbandonata: per me era ed è quasi terapeutica, allenta la mia esuberanza, il desiderio di possedere tutto quanto mi circonda.

In Francia hai quindi scoperto il paesaggio: quale fascinazione provi, invece, per il mondo antico?

Prima di questo lavoro non avevo compreso che il paesaggio è un modo di guardare, di comprendere il lontano e il vicino. Nei miei taccuini annotavo la parola contemplazione: con la fotografia ho imparato a guardare con più attenzione, a rapportarmi al mondo in un certo modo avendo in cambio un pezzo di carta dell’avvenimento. L’inquadratura è un luogo privato di meditazione, un’esperienza assolutamente personale. Il mio approccio non cambia rispetto all’antico, l’ho ormai metabolizzato, ma c’è una diversa eccitazione, il vivere quasi mitico un’avventura archeologica, anche se fuori del tempo. Si tratta in tutti i casi di restituire lo spirito dei luoghi e dei tempi.

Di recente ti sei mosso anche sulle opere di Piranesi…

Seguire le tracce di un percorso, conducendo una verifica, è una pratica che appartiene al linguaggio della fotografia: su invito di Michele De Lucchi, curatore della mostra Le arti di Piranesi, mi sono recato su alcuni luoghi topici del suo immaginario, da Roma a Tivoli a Paestum. Spazi che non sono più “solo” archeologici ma vivono nella contemporaneità. Dove è stato possibile ho rintracciato un punto di vista simile a quello di Piranesi, e quindi nel lavoro c’è un’oscillazione tra il rispetto e quanto induce a rivivere quella che è una sorta di avventura.

Se potessi viaggiare nel tempo quale città vorresti fotografare e in quale epoca?

Se potessi viaggiare nel tempo quale città vorresti fotografare e in quale epoca?

Nel rispondere il riferimento non può che essere la pittura: andrei nell’epoca classica di Roma e poi nel Rinascimento, per vedere cosa c’è in fondo ai paesaggi di Piero della Francesca. Tempi a misura d’uomo, dove è possibile proiettare lo sguardo e in qualche modo dominare lo spazio: questo d’altronde appartiene alla fotografia. Ma sono sempre stato anche affascinato dallo spazio non misurabile, dalle cattedrali gotiche dove la mancanza di luce è un mistero. A Paestum, tornando al lavoro su Piranesi, era un po’ come avere la macchina del tempo. L’astrazione della fotografia permette di svincolarsi dal tempo, anche se io lascio sempre elementi a testimoniare la contemporaneità, il qui e ora.

Che cosa restituisce il carattere di un luogo? Le sue icone o gli spazi di mutamento?

Si cerca sempre il déjà vu per stare in famiglia, lo sguardo affettivo per dirla con Ghirri.

I fotografi della mia generazione hanno cercato, dopo gli anni della contestazione, di avere un rapporto di amicizia con i luoghi, di guardarli sospendendo il giudizio, per quanto possibile. A Milano, ad esempio, ho dedicato molti lavori ma l’ho anche posta in dialogo con altri luoghi tra orizzonti visuali e ibridazioni. In Scattered City (2005) ho infine voluto riunire squarci di luoghi anche distanti perché non esiste una città ideale o forse è quella dove non sono mai stato.

Come si inserisce nella tua geografia emozionale Istanbul, oggi al centro di una mostra alla Fondazione Stelline?

Di Istanbul ricordavo dagli anni ’70 il distretto di Beyoğlu, in quella zona europea della città che, paradossalmente, agli occhi del visitatore occidentale appare più “orientale”. Ma il vero Oriente è quello che sta nascendo verso est: si tratta di una zona in forte espansione dove d’improvviso, dopo una collina, si stagliano quartieri con condomini di venti piani, a ranghi paralleli molto compatti. Sono un piccolo esercito che avanza a colpi di 20-30 mila abitanti, nulla a che vedere con la nostra periferia, quella neorealista romana per intenderci. Queste zone di espansione, segno di metamorfosi, sono in parte l’oggetto della mia lettura di Istanbul, che ha preso corpo in due tempi: la prima volta su invito della Biennale di Istanbul nel 2005 e quest’anno, quando insieme all’Art Director della Biennale e a suo marito, storico dell’architettura, mi sono concentrato sulla città che sta scomparendo. Se in cinque anni le tipologie abitative di questa zona sono mutate di poco, sempre più rare sono invece le antiche case in legno, così fatiscenti da essere abbattute una a una. Sul Corno d’oro ci sono strutture simili: sono quelle di Pamuk e delle foto di Ara Güler, il Cartier-Bresson di Istanbul. Ho quindi operato per prelievi e su un doppio registro: lo storico e quello dell’espansione.

Quali altre città hai fotografato di recente e quali le tue probabili prossime mete?

Durante l’Expo, su incarico della Farnesina, sono stato a Shanghai: è un lavoro molto forte, spettacolare e non poteva essere altrimenti. È una foresta di grattacieli che avanza distruggendo i tradizionali hutong: presto sarà la città più fotografata al mondo, primato che oggi va a New York, cui forse mi dedicherò l’anno prossimo, sempre che non accetti un invito per l’Uzbekistan. In ogni caso nessun luogo è ormai vergine: il gesto fotografico non è più da tempo nello sguardo ma nella cattura, nell’icona da portarsi via. L’assalto mediatico è diventato una sorta di malattia.

Gabriele Basilico

Nato a Milano nel ’44 inizia a fotografare dopo la laurea in Architettura rintracciando nelle aree urbane l’orizzonte della sua ricerca, volta alla riflessione sulle trasformazioni dei luoghi. Dopo un intenso lavoro su Milano (Ritratti di fabbriche, 1983) nel 1984 partecipa, unico italiano, alla Mission Photographique de la D.A.T.A.R. Per Porti di mare riceverà nel ’90 il Prix Mois de la Photo. Nel ’91 realizza il fondamentale lavoro su Beirut e nel ’96 (Sezioni del paesaggio italiano) la VI Biennale di Architettura di Venezia gli conferisce il Premio Osella d’Oro. Nel ’99 il volume Cityscapes diventa una mostra itinerante (Stedelijk Museum Amsterdam, CPF, Porto, MART Rovereto, MAMBA Buenos Aires). L’anno dopo riceve il Premio I.N.U. e un invito dalla DAAD che sfocia in Berlino nel 2001, quando riceve anche il premio Photo España. Nel 2003 partecipa alla V Biennale di Architettura e Design di São Paulo con un progetto sul Portogallo poi presentato anche alla Triennale di Milano (2004). Nel 2007 su incarico del San Francisco Museum of Modern Art esplora la Silicon Valley, partecipa alla 52. Biennale d’Arte di Venezia e riceve il Premio Internazionale dalla Fondazione Astroc, per poi dedicarsi alle torri staliniane di Mosca Verticale (2007). Il suo pensiero e le sue pubblicazioni sono ordinati in Architetture, città, visioni (Mondadori, 2007). Tra le personali recenti: Spazio Oberdan (Milano, 2009), Fondazione Merz (Torino, 2009), SFMOMA (San Francisco, 2008), Fondazione Astroc (Madrid, 2008), Maison Européenne de la Photographie (Parigi, 2006), Nouveau Musée National (Monaco, 2006).

_______

I funerali di Gabriele Basilico si terranno venerdì 15 febbraio 2013 alle ore 11.00 nella Basilica di Sant’Ambrogio, mentre alle ore 17.00 ci sarà una commemorazione alla Triennale di Milano nel Salone d’Onore.